BUCHPRÄSENTATION UND LESUNG: MALKO BONKO – »MALKONTENTISMUS VS BONKONTENTISMUS«

»eingeborener Malkontentismus: Eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit den zeitgenössischen Kultur- und Lebensformen.«

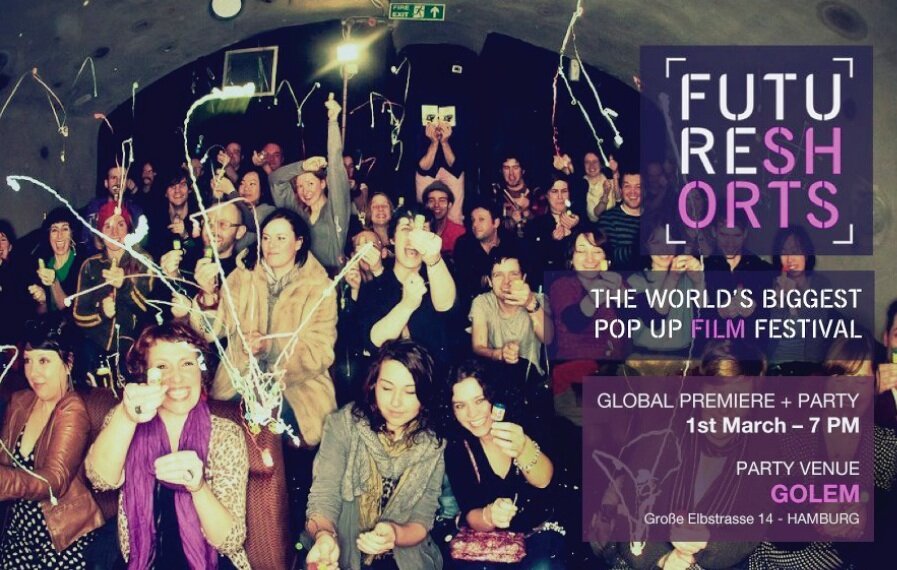

MITSCHNITT DER LESUNG MIT IRIS MINICH & ORGELFANTASIE MIT ARVILD BAUD VOM 29. JANUAR 2012 IM GOLEM

Tu vois, il faut s‘organiser pour ne jamais travailler

Buchveröffentlichung & Lesung

Malko Bonko

Status Album 1

au service de la poésie

Flüchtige Positionierung Im Spektakulären Sturm.

Feststellungen Auf Der Suche Nach Dem Dialektischen Bild.

Von Hans Stuetzer & Club 53 (Sektion HH)

erscheint im Februar 2012 im textem Verlag hamburg

KONTENTISMO

oder »Die Puppe zeigt den Kindern was passieren kann, wenn sie Fehler machen«

Roger Behrens zu Malko_Bonko

I.

»Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln. Alles was unmittelbar erlebt wurde, ist in eine Vorstellung entwichen.« Guy Debord, ›Die Gesellschaft des Spektakels‹, 1.

»Finsternis über Urwirbels Antlitz. Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser.« Genesis (Moses I)

Im Anfang war das Bild: ein Antlitz von Himmel und Erde. Das Bild zeigte ein unsichtbares Chaos, ein Tohuwabohu (Buber und Rosenzweig übersetzen das mit »Irrsal und Wirrsal« (als »geistliche Leere« wie »geistige Leere«). Dieses Bild ist eine blank page; weiß und schwarz zugleich, im Sinne von unbeschrieben und dunkel: »Gott sprach: Licht werde! Licht ward.«

Die schwarze Seite wird zum Trauergrund, zur »Schädelstätte vermoderter Innerlichkeit« (Lukács). Man kann in sie hineinsehen, durch ein Fenster um Bild: ein Panorama (wörtlich »alles Sehen«). Das Panoramafenster des Berghofes 1945, ein G.I. steht im Rahmen und zeigt auf die Landschaft hinaus. Sein Arm ist lang ausgestreckt. Es könnte sein, dass er zu jenem Truppenverband gehörte, der im April fünfundvierzig Dachau befreite. Jetzt steht er hier und sieht alles. Hitler hielt sich hier noch vor kurzer Zeit auf, Farbaufnahmen wurden gemacht, der Schäferhund Blondie war auch dabei. Der Soldat zeigt heraus, als gäbe es dort etwas viel schlimmeres zu sehen als das, was seine Gefährten im Berghof selbst finden: Teile des Originaltyposkripts von Hitlers ›Mein Kampf‹. Draußen, bei Berchtesgaden, das gibt der Blick durchs Panoramafenster frei: die Berge, die Wolken. Noch im Ersten Weltkrieg wurden deutsche Juden bisweilen wegen Schwachsinnigkeit aus der Armee entlassen.

II.

Die deutsche Romantik nimmt von früh bis spät einen unheilvollen Weg. Arnim, Schlegel und Schlegel, Hölderlin, dann Büchner und Kleist, okay. Der Rest ist Kolonialgeschichte und in den deutschen Wald verliebter Autoritarismus. In den Kolonien steht der Maibaum. Der österreichische Staatsbürger Udo Jürgens singt »Lieb Vaterland« und meint Deutschland. Im Bordmagazin von Air Berlin eine Modestrecke: Models in moderner Kleidung posieren zwischen den Stehlen des Holocaust-Mahnmals. Zum Skandal wurde der Abdruck der Bilder in der Kundenzeitschrift gemacht; dass die hübschen jungen Leute mit ihren hübschen Berufen und hübschen Vorstellungen über ein erfolgreiches Leben allerdings jedes Bild in jeder Pose ebendort willfährig mitmachten, stand bei der – freilich kurzen – Empörung mitnichten zur Disposition.

In ihrer Banalität entfalten die Bilder ihre eigene Logik: Je unvermittelter sie auf die vermeintliche Faktizität eines »So ist es« insistieren, desto weniger lassen sie die Wirklichkeit erkennen, die sie dich zugleich in einen Ausdruck zwingen. Wahrheit ist nicht mehr die Übereinstimmung zwischen Begriff und Sache, sondern der Konsens über die Ähnlichkeit der Bilder: Die Menschen und Dinge werden den Bildern gleichgemacht, das Nichtbegriffliche damit ebenso wie das Begriffe selbst suspendiert. Seit den frühesten Tagen des so genannten Sensationsjournalismus korrespondiert die Schlagzeile mit dem Spektakelbild. In der Rückkopplung redundanter Ideologeme – »Die junge Frau im langen Rock dreht sich um, flüchtet vor der Polizei« oder »Die zahlreichen wie attraktiven Preise für die Tombola warten bereits auf die glücklichen Gewinner« oder »Demonstranten ›schießen‹ Laserstrahlen« – werden alle Konzepte, die einmal für den realen Humanismus etwas bedeutet haben, bis zur völligen Sinnentleerung übersteuert: »So sehen Nominierte aus!« Schließlich: »Harte Arbeit, Hingabe, Opferbereitschaft und etwas Glück«. Das Vorstellen hat zum Herstellen jeden Bezug verloren. Aus den Bildern folgt keine Praxis, nicht ihre Möglichkeit und nicht einmal ihre Unmöglichkeit. (Und deshalb ist der Satz: ›Seid realistisch, fordert das Unmögliche‹ einer, der nicht vorstellbar ist und kein Bild hat …)

»Ihr gewünschter Zielort ist zurzeit nicht verfügbar: Sie wurden zur nächstgelegenen Region teleportiert. Schließen«

III.

»Methode dieser Arbeit: literarische Montage. Ich habe nichts zu sagen. Nur zu zeigen. Ich werde nichts Wertvolles entwenden und mir keine geistvollen Formulierungen aneignen. Aber die Lumpen, den Abfall: die will ich nicht inventarisieren sondern sie auf die einzig mögliche Weise zu ihrem Rechte kommen lassen: sie verwenden.« (GS Bd. V·1, S. 574)

So fing es an (während zum Beispiel und vor allem in Frankreich die Debatte schon politisch kreißte): in der Dezember-Nummer der ›Berlinischen Monatsschrift‹ von 1783 erschien ein alles andere als aufgeklärter Text gegen die Zivilehe, der Verfasser war der Berliner Pfarrer Johann Friedrich Zöllner. »Was ist Aufklärung?«, fragte er in einer Fußnote. Die berühmteste Antwort kam ein Jahr später von Immanuel Kant, gleich mit dem Eröffnungssatz anhebend, definitorisch: »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.« Bereits in der vorangegangenen Ausgabe der ›Berlinischen Monatsschrift‹, September-November 1784, schrieb Moses Mendelssohn ›Über die Frage: was heißt aufklären?‹. Er bringt in seinem Text Aufklärung mit Kultur und Bildung in die kritische Konstellation: »Ich setze allezeit die Bestimmung des Menschen als Maß und Ziel aller Bestrebungen und Bemühungen, als einen Punkt, worauf wir unsere Augen richten müssen, wenn wir uns nicht verlieren wollen.« Und er fährt fort: »Eine Sprache erlangt Aufklärung durch die Wissenschaften, und erlangt Kultur durch gesellschaftlichen Umgang, Poesie und Beredtsamkeit. Durch jene wird sie geschickter zu theoretischem, durch diese zu praktischem Gebrauche. Beides zusammen gibt einer Sprache die Bildung.« Dann: »Kultur im Äußerlichen heißt Politur. Heil der Nation, deren Politur Wirkung der Kultur und Aufklärung ist, deren äußerlicher Glanz und Geschliffenheit innerliche, gediegene Echtheit zum Grunde hat!«

Für das digitale Fernsehen gibt es seit einiger Zeit bestimmte Empfangsgeräte, die an das TV-Gerät anzuschließen sind, um entsprechende Programme zu empfangen. Einstellungen per Fernbedienung, »Menü«. Alles Mögliche kann ausgewählt werden, auch die Sprachen, die zunächst auf Englisch gelistet sind: English, German, Spanish und so weiter. Auch Polish. Einmal auf German umgestellt, steht dann da, bei unserem Gerät, auf Deutsch, »Poliermittel«.

Vermutlich hat ein Übersetzungsprogramm zu diesem Fehler geführt: ein Übersetzungsfehler, kein Programmfehler. – Programm heißt wörtlich Vorschrift. Eine Vorschrift ist das Gegenteil von Aufklärung. Programme sind »technische Bilder« beziehungsweise »technisch erzeugte Bilder«. »In Form von Fotos, Filmen, Videos, Fernsehschirmen und Computerterminals« übernehmen sie eine Funktion, wie Vilém Flusser bemerkt, »welche bislang von linearen Texten eingenommen wurde, die Funktion nämlich, die für die Gesellschaft und den einzelnen lebens- wichtigen Informationen zu tragen.« (Flusser, ›Ins Universum der technischen Bilder‹, Göttingen 1999, S. 9) Wir verlieren das Vertrauen in die bisherige Zeichenordnung, die Sprache mit ihren orthografischen Regeln: »Wir erkennen in ihnen Spielregeln, die auch anders sein könnten, und mit dieser Erkenntnis zerfallen schließlich die ordnenden Fäden und kollern die Begriffe auseinander. Und zwar zerfallen der zu beschreibende Umstand zu einem Schwarm von Partikeln und Quanten und das schreibende Subjekt zu einem Schwarm von Informationsbits, Entscheidungsmomenten und Aktomen. Übrig bleiben dimensionslose Punktelemente, die weder fassbar noch vorstellbar, noch begreifbar sind – unzugänglich für Hände, Augen und Finger. Aber sie sind kalkulierbar (›calculus‹ = Steinchen) und können mittels spezieller, mit Tasten versehener Apparate gerafft (›komputiert‹) werden.« (Ebd., S. 14) Also, an anderer Stelle: »Wir denken … kalkulatorisch, wir zerlegen alles in Steinchen – calculi – und setzen diese Steinchen wieder zusammen. Zusammensetzen heißt ›komputieren‹.« (Flusser, mit Jörg Albrecht, ›Vom Ende der bürgerlichen Kultur. Ein Gespräch mit Vilém Flusser‹, in: Volker Rapsch (Hg.), ›Über Flusser‹, Düsseldorf 1990, S. 41).

»Es gibt nichts mehr zu sagen, nur noch zu zeigen!« – Das heißt: ›Bonko- / Malko-ntentismo‹ macht aus diesen Bildern ein so genanntes »Status Album«, eine Montage piktogrammatischer Aphorismen.

Wir sind in der Bibliothek des realen Sozialismus, die Wände sind mit Regalen gesäumt, alles voller Wissen in Form von Büchern. Was hier steht, ist wahr, ist richtig. Lenin schreibt: »Der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist.« Das wird hier auch irgendwo an einer freien Stelle, die nicht von Buchregalen besetzt ist, an der Wand stehen. Ein roter Teppich. Darauf, mit dem Rücken uns zugewandt, ein Mann, im Anzug, ein Angestellter in Angestelltenmode. Standardisierung des Massengeschmacks. Und der Masse Geschmack zu geben, hat sich immer wieder als die schwierigste Aufgabe erwiesen, noch weitaus schwieriger als dem Bürger selbst mit Geschmack auszustatten! – Nun steht der Massengeschmack da, auf dem roten Teppich, im grauen Anzug. (Wolfgang Fritz Haug, ›Zur Kritik der Warenästhetik‹: »Der Ausweg der Herrenkonfektion aus der Krise von 1967: Wer Grau trägt, ist feige … Das Ergebnis waren Slogans, die Angstpotentiale mobilisierten, um am geltenden Standard des Aussehens des anständigen, ordentlichen und gepflegten Bürgers zu rütteln … Diese Tendenz ist innerhalb des Kapitalismus nicht abzuwenden … Sie unterwirft die gesamte Welt der brauchbaren Dinge, in der die Menschen ihre Bedürfnisse in der Sprache käuflicher Artikel artikulieren, im Zuge ihrer Einbeziehung in die monopolkapitalistische Warenproduktion einer rastlosen ästhetischen Umwälzung.«) – Der Mann steht am Tresen, wartet auf die bestellten Bücher oder gibt die geliehenen zurück. Eine Frau liest in einem Buch, unbequeme Haltung – unbequeme Lektüre. Niemand, der sich mit dem kritischen Gedanken vertraut machen will, nimmt so ein Buch zur Hand. – Bücher sind für Erwachsene, die Kinder haben als Buch die ganze Welt. Im Modell steht sie in der Bibliothek als Globus. Einem Thora-Zeiger gleich weist das Kind mit dem Finger auf Afrika. Ein zweites, älteres Kind steht daneben und lächelt bestätigend. Auf die Welt zu zeigen, ist nicht so gefährlich, wie auf ein Buch oder in einem Buch etwas zu zeigen; oder: auf die Welt zu zeigen, ist nicht so gefährlich, wie in der Welt zu leben. Einer das weiß, weil er schon einige Bücher gelesen hat – deswegen trägt er eine dicke Brille –, ist der Mann im Bildvordergrund. Er sieht aus wie Dimitri Schostakowitsch. Er trägt ein kariertes Hemd zum Jackett, so wie Ingenieure es zu tun pflegen. Einen großen Stapel Literatur hat er vor sich. Und ganz vorne liegt, aber nicht ihm zugewandt, sondern uns, die Prawda (Wahrheit). Trivial Persuit: »Geschichte – Falsch! – Richtig ist: richtig«. »Trivial« ist übrigens von ›Trivium‹ abzuleiten, die »drei Wege«, und meint die drei höchsten Fächer der sieben freien Künste (oder auch Buchkünste): Grammatik, Dialektik, Rhetorik. In der Gesellschaft des Spektakels wird man damit nichts.

»Die Bilder, die sich von jedem Aspekt des Lebens abgetrennt haben, verschmelzen in einen gemeinsamen Lauf, in dem die Einheit dieses Lebens nicht wiederhergestellt werden kann. Die teilweise betrachtete Realität entfaltet sich in ihrer eigenen allgemeinen Einheit als abgesonderte Pseudo-Welt, Objekt der bloßen Kontemplation. Die Spezialisierung der Bilder der Welt findet sich vollendet in der autonom gewordenen Bildwelt wieder, in der sich das Verlogene selbst belogen hat. Das Spektakel überhaupt ist als konkrete Verkehrung des Lebens, die eigenständige Bewegung des Unlebendigen.« Guy Debord, ›Die Gesellschaft des Spektakels‹